外貨を80年間も獲得し続けた生糸産業

- 国内生糸の黎明と「クオリティ向上」

- 横浜港開港と「生糸貿易の始まり」

- 微粒子病による「ヨーロッパ製糸業の低迷」

- 「シルクロード」=ロジスティクスの劇的な発達

- 絶え間ないイノベーションによる「生産性向上」

- 先を見据える力のあった「生糸資産家」の姿勢

- 生糸輸出産業の「終焉」

国内生糸の黎明と「クオリティ向上」

紀元前200年くらいに日本に伝わったとされる養蚕は、奈良時代にはすでに全国的に行われており、農家たちによって作られた絹製品は朝廷への租税として納められていました。

しかし国内で生産される生糸の品質は決して良いものではありませんでした。江戸時代になると、武士などが着ることが許された高級絹織物を作るため、品質の良い生糸などを中国から輸入していたほどです。

中国からの良質な生糸輸入のため、国内の銅が代金として輸出されていましたが、資源の流出を懸念した江戸幕府は、国内での養蚕を奨励することになります。

この政策が国内の画期的な養蚕技術の向上につながり、幕末期になると、中国をはじめとする諸外国に決して劣ることのない良質な生糸の国内生産を可能としていたのです。

横浜港開港と「生糸貿易の始まり」

1859年(安政6年)に横浜港が開港されると、たくさんの外国人が横浜港から入ってきました。

たくさんの日本人が開港による埋立地の商店で商売を始めますが、実際のところ、外国人が何を欲しがっているかよく分かりませんでした。言葉もわからず、直接聞くわけにもいかなかったのでやたら店先に商品を並べるだけの商店が多かったようです。そのなかには甲州産の島田糸がありました。

ある日イギリスからやって来たイソリキという男が、店先からこの島田糸を見つけ六俵も購入していきました。これによって、どうやら外国人は生糸に興味があると気がついた日本の商人たちは外国人たちに生糸を売り込もうと躍起になるのでした。

これが、開港から80年間ものあいだ輸出品目トップを占めた「生糸貿易」の始まりと言われています。

微粒子病による「ヨーロッパ製糸業の低迷」

横浜港が開港する以前から、ヨーロッパの蚕に微粒子病という伝染病が流行してしまい、その結果1866年頃(開港後7年くらい)にはヨーロッパの蚕が全滅しそうになりました。この間、開港したばかりの日本から蚕種(蚕のたまご)と生糸がどんどんと外国人により買い付けられ、しだいに蚕種と生糸の生産需要が増えていきます。

信州では江戸時代末期から上田に蚕種生産の良質で莫大な産地があり、明治初期には日本の輸出量の3分の1の蚕種がここから生産されるほどでした。

風が強い風土から、蚕に害虫がつきにくく、さらに養蚕農家個数が最大で1万4千を超えるほど大規模だったおかげで、のちに上田には政府による蚕種の売捌所が設置されたほどです。

蚕種自体の輸出は普仏戦争によって価格が暴落するまで続きましたが、それまでの生産需要はその後の信州における生糸生産の起爆剤となったことは言うまでもありません。

「シルクロード」=ロジスティクスの劇的な発達

「陸路と生産拠点の発達」

八王子ではもともと農家による生糸の生産が行われていました。信州の諏訪地区や甲州から馬の背に載せた大量の生糸が甲州街道を通って八王子の問屋商のところに集まるようになると、次第に八王子が生糸の流通の拠点となるようになりました。八王子という流通拠点の取引増大や、八王子から横浜港まで生糸を運んだ遣水商人の活躍のおかげで、「生糸市場」とその「流通経路」がめざましく発達することになります。

「水路の発展」

陸路のみでなく水路を使って運搬することも多くありました。信州須坂や上田、また、上州の富岡製糸場などからやってくる生糸は中山道を通るだけでなく、倉賀野河岸や平塚河岸から利根川の水運を利用して江戸に集められ、横浜港へ向かうルートなどが発達し活用されるようになりました。

「鉄道の登場」

明治も中期になり鉄道が敷かれると、前橋や横川から貨車に載せられるばかりでなく、碓氷峠にアプト式鉄道がしかれ、信越線が開設されると軽井沢や大屋から生糸が貨車に乗せられて運ばれました。

また、中央線や横浜線が敷かれ、信州の岡谷から鉄道で直接横浜港へ生糸が運ばれるようになるころには八王子の市場に生糸が集められることが少なくなり、遣水商人の役目は終わって大手問屋が直接横浜港まで生糸を運ぶ役割をはたすこととなります。

概ねこのように生産需要に応じて大量に運ぶことが出来る運搬機構が開発されていったことは、生糸のさらなる生産増大に拍車をかけていきました。

絶え間ないイノベーションによる「生産性向上」

日本では江戸時代から座繰りといった人力による糸取りがなされていました。座繰りは人による作業ですから、生産性はあまり良いものではありませんでした。

横浜港開港から程なくして政府の殖産興業の一環として群馬県富岡に官営富岡製糸場がつくられました。ここに導入されたのが「フランス式繰糸機」というエンジンを搭載したいままでにない機械式の繰糸機です。導入後は生産効率は飛躍的に向上しました。

しかしこのフランス式繰糸機に影響された信州の繰糸家たちは、のちに日本人の体形に合わせた「諏訪式繰糸機」を開発するに至ります。

この諏訪式繰糸機は日本人が扱いやすいように作っただけでなく、フランス式では鉄製だった部品を諏訪式では木材部品として作り替えるなど、さまざまなコストダウンを図ったもので、非常に安価に大量に製造し・各工場に導入することを可能にしました。

コスト減による導入のしやすさや、また日本人の体型に合わせた点など、これこそがイノベーションの最たるもので、格段に生産性が向上したというのは言うまでもありません。

先を見据える力のあった「生糸資産家」の姿勢

のちに富岡製糸場を運営することになる片倉工業の祖、初代片倉兼太郎は、明治6年、現在の長野県岡谷市で製糸業を創業しました。

創業時から製糸事業への再投資を行い続け、洋式機械製糸工場の設立などを行いました。また「結社」を創業して生糸の品質管理を行い、生糸のブランド力を向上させて流通させ、明治20年頃には県内第一のブランドを持つ結社へと成長させていきました。

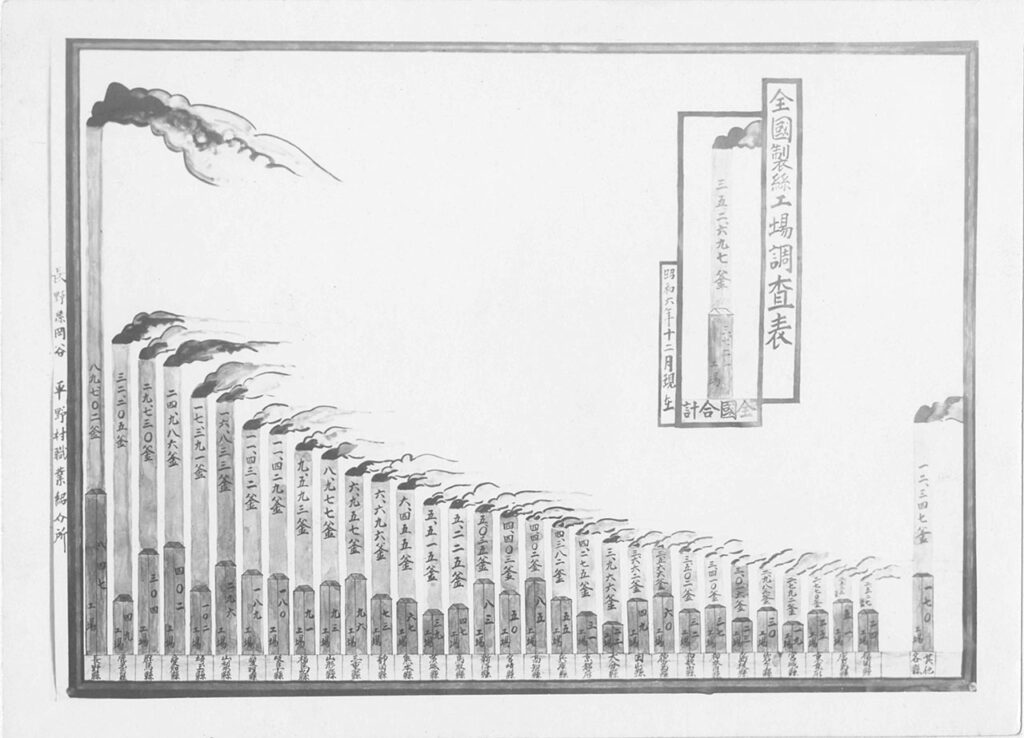

二代目片倉兼太郎の時代になると第一次世界大戦後の需要に応えるように更に業務を拡充していきました。片倉合名会社を設立し、大正6年には20以上の工場と1万以上の釜数を誇る日本最大手の製糸会社に成長させました。

この頃になると多角経営をおこなって各方面に進出し、また従業員の教育や保健衛生、福利厚生なども充実させていきました。その福利厚生の一環として諏訪市にある温泉施設、片倉館などを建立します。

このように製糸創業者や資産家による絶え間ない再投資をおこない、社会への還元などを通じて従業員や地域住民などへの貢献をする姿は、持続して産業を維持し、製糸業の発展を支えようとするその意志に揺るぎを感じさせないものでした。

生糸輸出産業の「終焉」

第一次世界大戦がおわったあとも生糸の需要は伸びに伸び、昭和のはじめになると生糸の生産量はピークとなり過去最大となります。しかし、ほとなくして世界大恐慌によってアメリカ向け生糸が売れなくなり、養蚕農家が大打撃を受けることになります。

また、ナイロンなど人工素材がアメリカで開発されると、次第に生糸の需要がなくなっていくこととなります。生糸の単価は次第に低下していき、日本の輸出産業における生糸の役割は終焉を迎えることとなります。

太平洋戦争が始まると、製糸工場は軍需工場として転用されるようになります。現在ほとんど製糸工場が存在しないのもこのためかもしれません。

岡谷市などにはたくさんの製糸工場があったはずですが、戦争当時疎開してきた企業などが軍需工場、そして精密機械工場として転用していったため、かつての製糸工場ばかりだったはずの街並みはほとんど感じられなくなっています。